6 月 6 日,杨维祯《壶月轩记》在北京保利拍卖以 9027.5 万元高价成交。近日,名为《浙江省博物馆参与竞拍杨维桢<壶月轩记>全过程》的采访文章在网络上发表,主要内容是《中国收藏》杂志独家专访了全程参与竞买此件作品的浙江省博物馆副馆长许洪流,请他以亲历者的身份讲述浙博参与竞拍此作的经过。

然而在许洪流副馆长的讲述中,会发现许多问题和疑点,特此向许副馆长提出。

首先,按照许副馆长称今年5月24日结识了北京保利拍卖的李雪松,然后就看准了6月6日保利即将拍卖的杨维祯《壶月轩记》,立即准备购藏,时间如此紧迫,而5月29号才看到原作,贵馆是否遵循了《国有博物馆藏品征集规程》中:“藏品征集总体规划、中长期规划和年度计划”的规定?是否经过深思熟虑后才选中这件拍品?许副馆长说:“杨维祯是浙江诸暨人,而浙博刚好缺少这位元代大书家的作品……它能够填补藏品重大空白”,不知是因浙博早有对杨维桢的征集计划,还是因拍卖从业人员或者许副馆长的“好朋友”的介绍、鼓动,从而做出的竞购决定?毕竟历代浙江籍大书画家很多,浙博缺乏的也不少。而《壶月轩记》能“瞬间抓住”许副馆长的眼球,让人怀疑是否因许副馆长也是诸暨人,故而对杨维桢情有独钟,进而一时头脑发热呢?

《规程》中“拟订藏品征集总体规划、中长期规划和年度计划,规范有序开展征集工作”的规定是国有博物馆有序、严格征集馆藏的重要制度保障。其实即使个人收藏,也应有计划并慎重进行。毕竟文物真伪的鉴别、对书画历史、艺术等价值的认识需要长年的经验累积,且艺术品市场存在信息不对称和不规范操作。而博物馆从业人员日常工作环境相对单纯,因此如果没有对作品的深入研究和鉴定经验,也无对市场复杂情况的熟悉或调研的话,决策者一时头脑发热,贸然进入市场买东西,不但可能会买贵,甚至会买错!个人买贵、买错可以后果自负,但国有博物馆用的是国家经费、是纳税人的钱,如果买错、买贵了,损失谁来承担?

其次,关于这件作品的鉴定,贵馆是否履行了文物征集应有的鉴定程序?鉴定者是相关方向经验丰富的鉴定专家吗?许副馆长说:“在决定购藏前,馆里进行了一番讨论,并迅速组成专家组研讨。”“经过认真讨论,专家组成员意见一致,认为浙博应该参与竞拍。”请问许副馆长贵馆哪些书画鉴定人员参与了鉴定?这些“专家”从事书画鉴定而非书画创作有多长时间?你们有没有征询国家鉴定委员会的意见?据笔者了解,您和贵馆的书画部门负责人均非长期从事书画鉴定研究。而采访中只提到了您的老师——“著名金石书画家金鉴才”,他是鉴定家吗?他的书画鉴定实践成果有哪些?贵馆馆藏文物中有哪些是经这位金先生“掌眼”把关购入的?如果都没有,他的结论如何能够采信?而这样的“鉴定结论”,又怎能不令大众为这笔巨资开销担心?

此外,浙博未能在保利拍卖中竞得此作,按正常征集程序,许副馆长可就此向批给馆方经费的省领导汇报后,不再过问此事。因为正常程序随着拍卖的结束已尘埃落定,博物馆领导或馆内专家本不应与市场中人有过多“勾连”,但许副馆长似乎并不死心,仍通过“朋友”,“向买家表达了能否将此作转让给浙博的意愿”。这就让人困惑了,浙博作为竞标失败的一方,在此作高价拍出后仍旧念念不忘地追寻,那么请问许副馆长:浙博想按什么价格请买家转让?是九千多万的成交价,还是远低于成交价?若是前者,真实的买家肯不肯出让?若是远低于成交价,这对买家是否公平?还是说贫穷限制了我们的想象,其中有更多不足为外人道的隐秘和猫腻?

本文其实最想问许副馆长的是:保利的杨维桢《壶月轩记》是值得国有博物馆花重金购入的真迹吗?

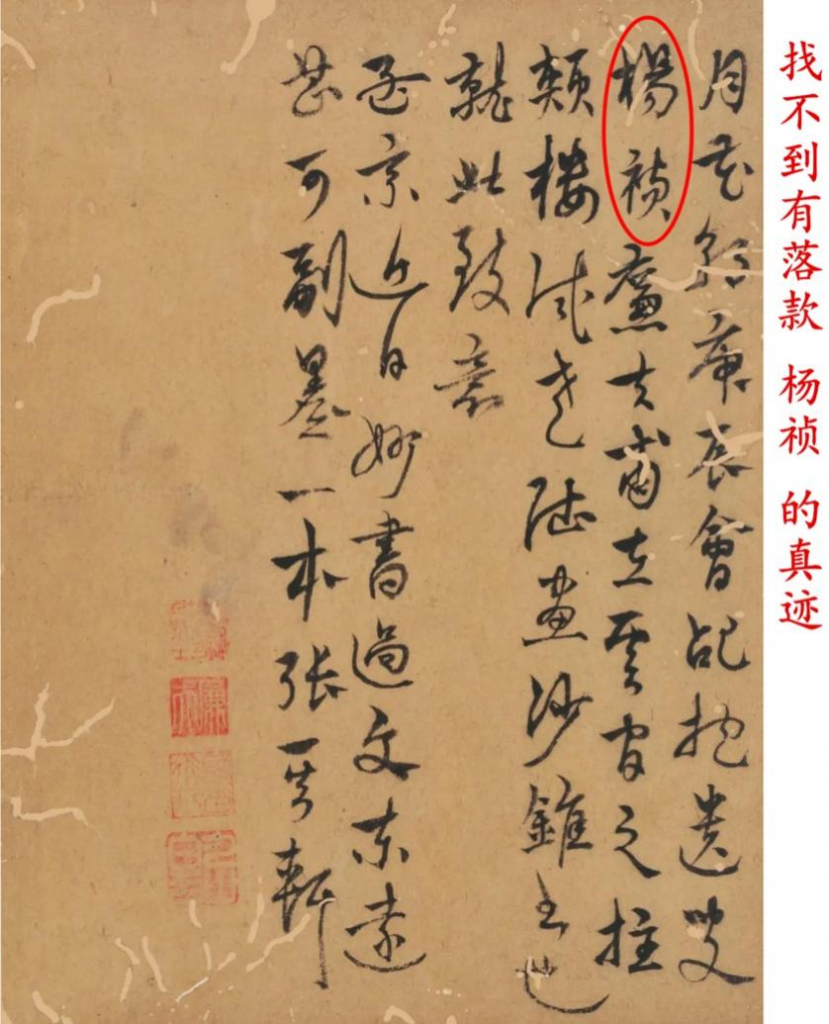

采访中,许副馆长说专家有两个疑点:一是作品前面有乌丝栏,最后却没了;二是落款为“杨祯廉夫”而非“杨维桢廉夫”。然后专家解释了这两个疑点。其实第一点算不上疑点,并非鉴定真伪的主要依据。而第二点,保利本款署“杨祯”,笔者统计了杨维桢的24 件真迹,确实有多种不同的落款形式,但凡是署姓名都会写全,作“杨维桢”或“杨维祯”,从未见署“杨祯”的,连姓带名还要省略一个字,其他书画家也从未见过!单独署“祯”的同音字的,则与其别号连用。许副馆长说他“杨维祯”“杨维桢”“杨祯”“杨桢”“杨贞”都写过,请问您:具体哪件作品署了“杨祯”“杨桢”或“杨贞”?您能举出来吗?您举的《跋邹复雷〈春消息图卷〉》落款是“老铁贞”,这并不能解释署“杨祯”是正常的。这就是一个重大的疑点!

而鉴定一件书法的真伪,最重要的是看是否符合书家的笔墨特点,包括章法、结体、笔法、墨法等,其次看其他附属信息如题跋、鉴藏印,流传等,另外书法的文句内容也须进行考据。请问许副馆长:你和你的老师等“专家”在鉴定这件作品时,以上工作都做了吗?如果都做了,就没有发现其他任何疑点吗?事实上,杨维桢《壶月轩记》在笔墨、题跋、内容三个方面,都存在很大的问题。

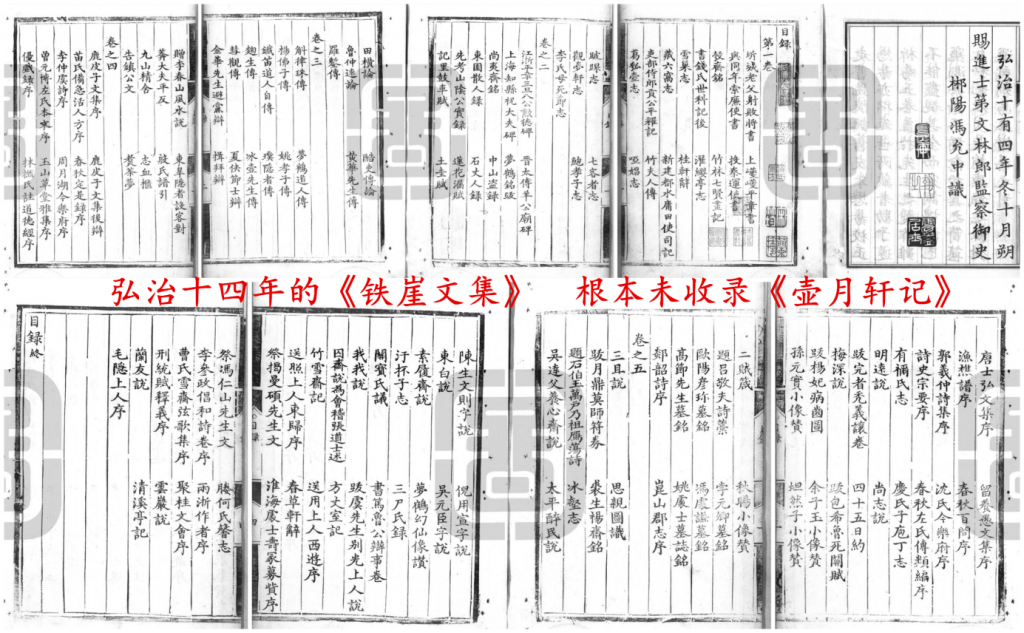

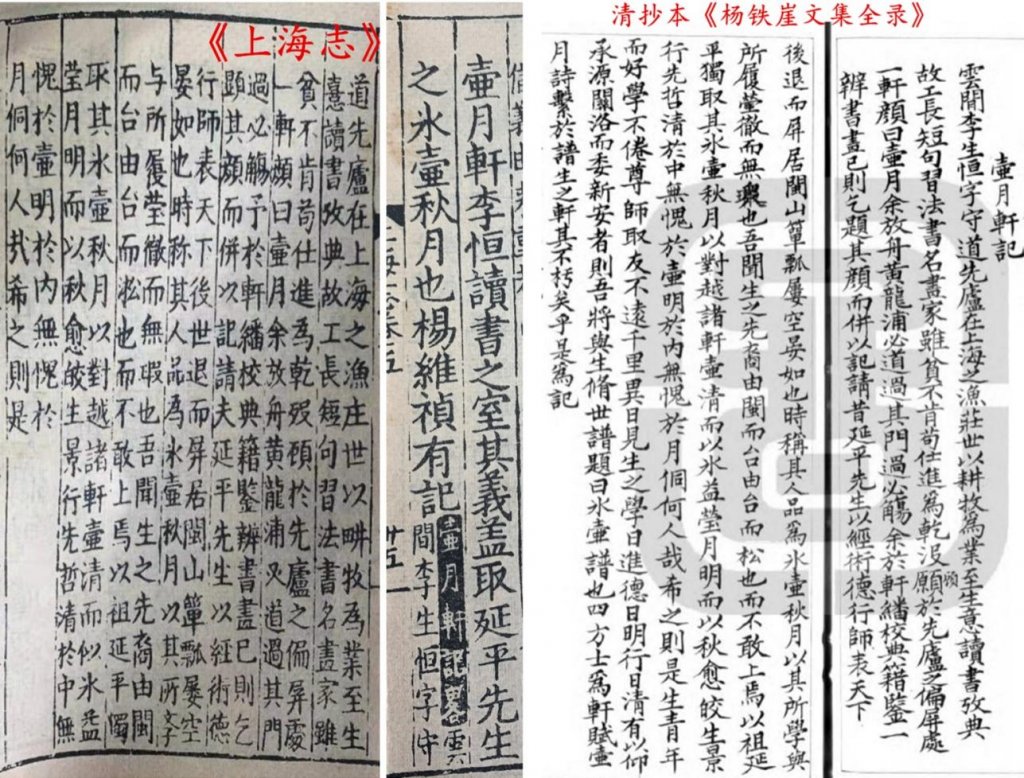

为了让大家先了解这件作品,先看它的内容。这是杨维桢为一个叫李恒的文人写的文章。许副馆长说:“《壶月轩记》一文也见于明弘治十四年(1501年)的《铁崖文集》以及弘治十七年(1504年)的《上海志》,应该说无论文章还是书法俱佳,具有极高的文化、艺术以及历史价值。”其实这个著录信息完全来自保利拍卖的宣传和介绍,不知许副馆长和专家们有没有亲自翻阅和查证过上述两部文献?保利的宣传是否属实?

经笔者查证,这篇《壶月轩记》在弘治十四年的《铁崖文集》里根本没有记载!而在弘治十七年(1504年)《上海志》中,确实有记载,但只记了两段,而且许多词句与保利本并不一致。其实完整的《壶月轩记》还收录在清抄本《杨铁崖文集全录》卷一,与《上海志》重合的段落字句几乎都是相同的。这就是个重大疑问,为何没有被提出来?足见许副馆长和“专家”的鉴定工作不认真,似乎只是看了保利的宣传介绍,未亲自查证,人云亦云,被拍卖行牵着鼻子走。

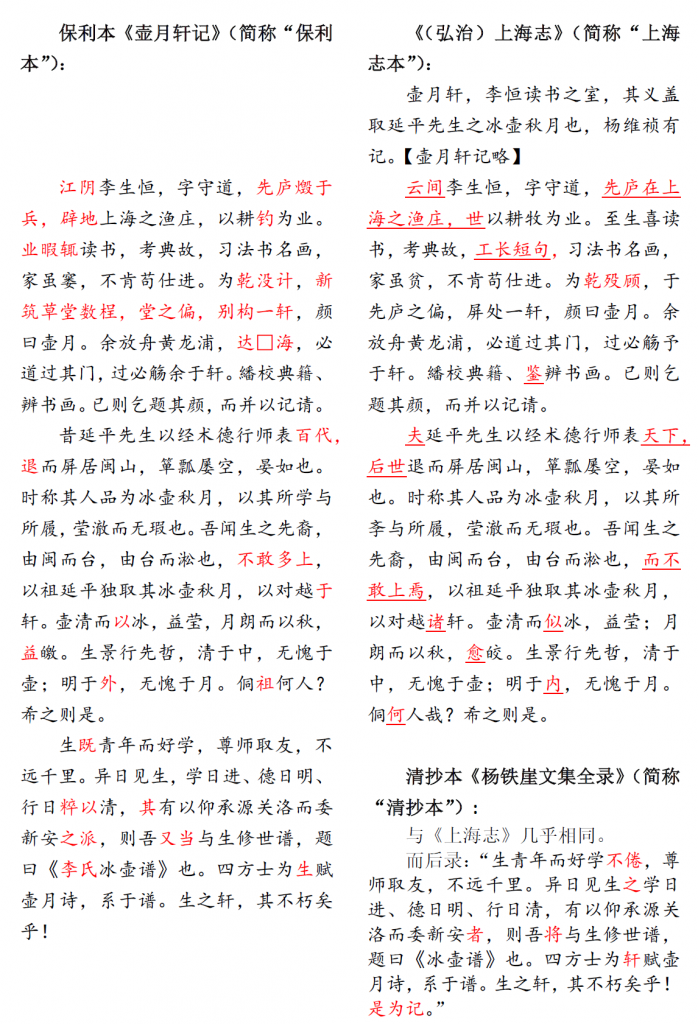

那保利本《壶月轩记》跟《上海志》以及清抄本《杨铁崖文集全录》的词句有哪些不一样?我们详细列出如下:

由图可见,保利本与《上海志》及清抄本有多处文句不同,而且出现了矛盾。请问许副馆长有没有通读过保利本?有没有对照过《上海志本》和清抄本?有没有基本的文言功底?实物和文献的文辞对比哪个更通顺、合理?

第一,最明显的问题,是壶月轩主人李恒究竟是哪人?保利本记为江阴人,上海志本记为云间(上海)人。一般古文中言某地某人,某地一般指某人的祖籍。从保利本来理解,李恒祖籍江阴,因祖屋遭兵乱被毁,所以迁居上海,以耕钓为业。而上海志本说李恒是上海人,祖屋就在上海渔庄,世代以耕牧为业。既然世代就在上海,何来“江阴”一说呢?何况两处后文都说李恒的先祖最早由福建迁居台湾,由台湾迁居“淞”即上海,而又追溯李恒的先祖正是福建人延平先生李侗,这条脉络中并不关江阴什么事。而且正因李恒祖辈都是上海人,《上海志》才会记载他。保利本开篇就写作“江阴”,实在是大错特错!不知道许副馆长对此作何解释?

第二,在写到李恒的兴趣和优点时,保利本漏写“工长短句”,即说他擅长写诗词。两处前文都说李恒贫穷,但保利本却说李恒新建了几间草屋,而“壶月轩”是在屋堂的一边专门构筑的,这与前文说他贫穷产生了矛盾。而上海志本直接说他祖屋的一边“屏处一轩”,“屏处”意为隐蔽、隐藏之处,这更表明李恒的清贫和“壶月轩”的简单狭小,更能烘托他安贫乐道的志趣。

第三,保利本言:“余放舟黄龙浦,达□海,必道过其门”,“□”因破损不知何字,其实这句话是说杨维桢常经过李恒的居所,是强调“过其门”,并无必要说自己到达哪里,上海志本就写“余放舟黄龙浦,必道过其门”,简当明了,对比之下,保利本其实是赘语。

第四,保利本言:“繙校典籍、辨书画”,其实两两相对的四字句更朗朗上口,显然上海志本“繙校典籍、鉴辨书画”更优。保利本言:“清于中,无愧于壶;明于外,无愧于月”,“冰壶”比喻品行高洁。“清于中”与上海志本相同,是对的。而“秋月”比喻人心地光明,如何“明于外”?因此上海志本说的“明于内”才是正确的。

值得说明的是,保利本全篇没有改动痕迹,若是真迹,也是斟酌过文辞,打过草稿后再誊抄下来的,然而文句与《上海志》记载对比不仅出错,而且还前后矛盾,缺字、赘语,实在是达不到杨维桢这样“一代诗宗”的水准。对于这样一个大大的疑点,许副馆长和“专家”们难道没有发现吗?

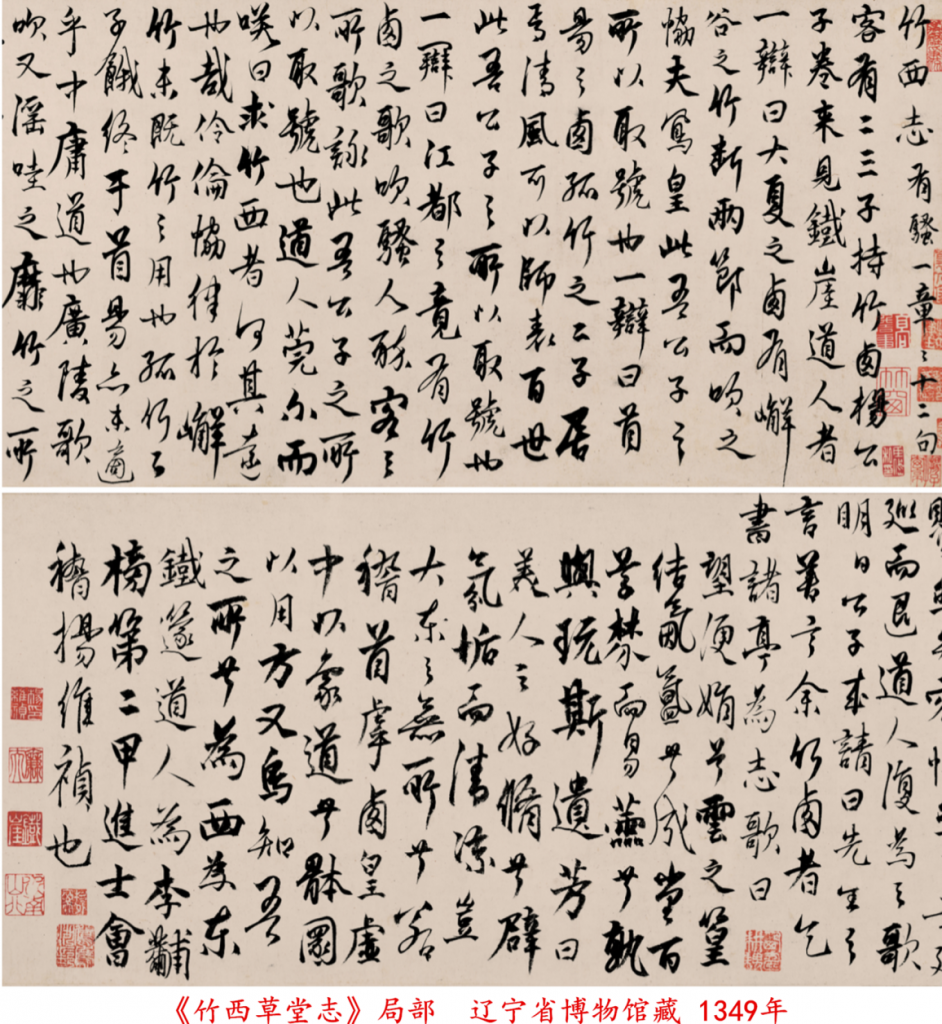

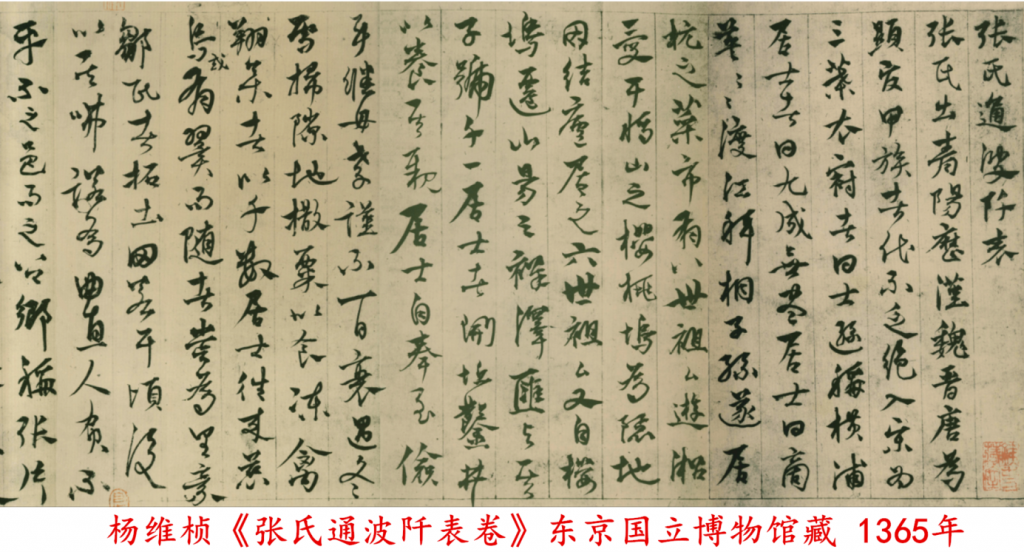

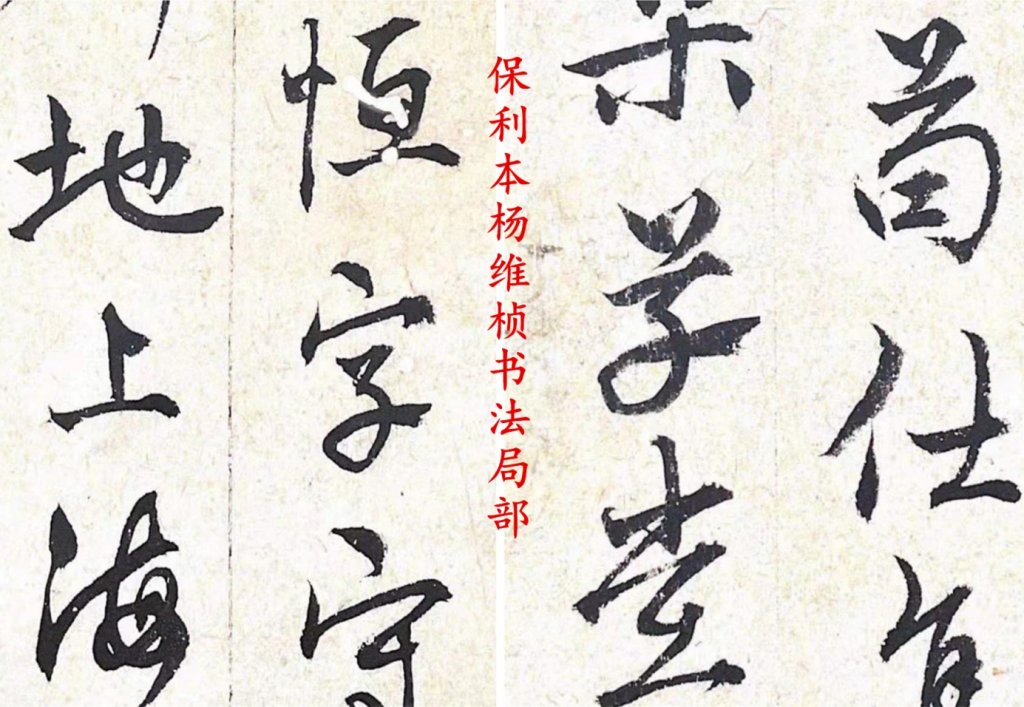

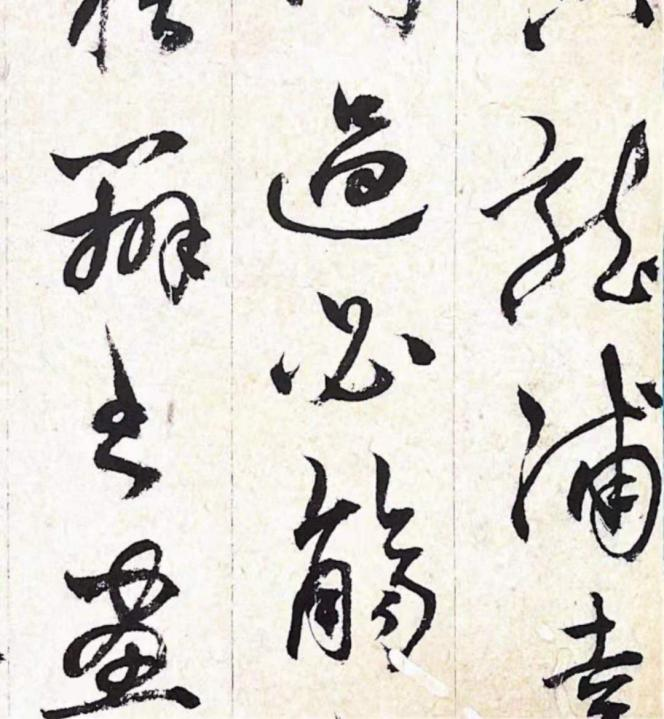

再看保利本书法,作章草书,年款是1369年,同年杨维桢的章草真迹有《梦游海棠诗卷》(天津博物馆),此前还有书于1365年的《张氏通波阡表卷》(东京国立博物馆)。其真迹章法错落有致,《张氏通波阡表卷》也有乌丝栏,但书写不因之拘谨,而是自由挥洒,多超越栏外,且字与字牵连顾盼,呈现出跳荡激越的节奏旋律;在用笔上,真迹糅合汉隶、章草的古拙笔意,虽是章草,但诸体杂糅,特别是他汲取了欧阳询劲峭的方笔,所以往往在落笔、转折、收笔处重按,行成方峭的棱角,体现出奇崛峭拔之势,而且骨力强健,恣肆奔放。

然而保利本章法拘谨小气,受乌丝栏束缚,每字书写几乎都在栏线内,虽有连笔,但独立的字更多,并无顾盼映带关系。特别是行笔显得柔弱无力,缓慢而滞涩,表现不出强健的骨力,而且大大减弱了学欧劲峭的方笔,缺少用笔顿挫的节奏感。总体看平平无奇,较为乏味,全无杨维桢跌宕错落、恣肆奔放、变化多端的意味。

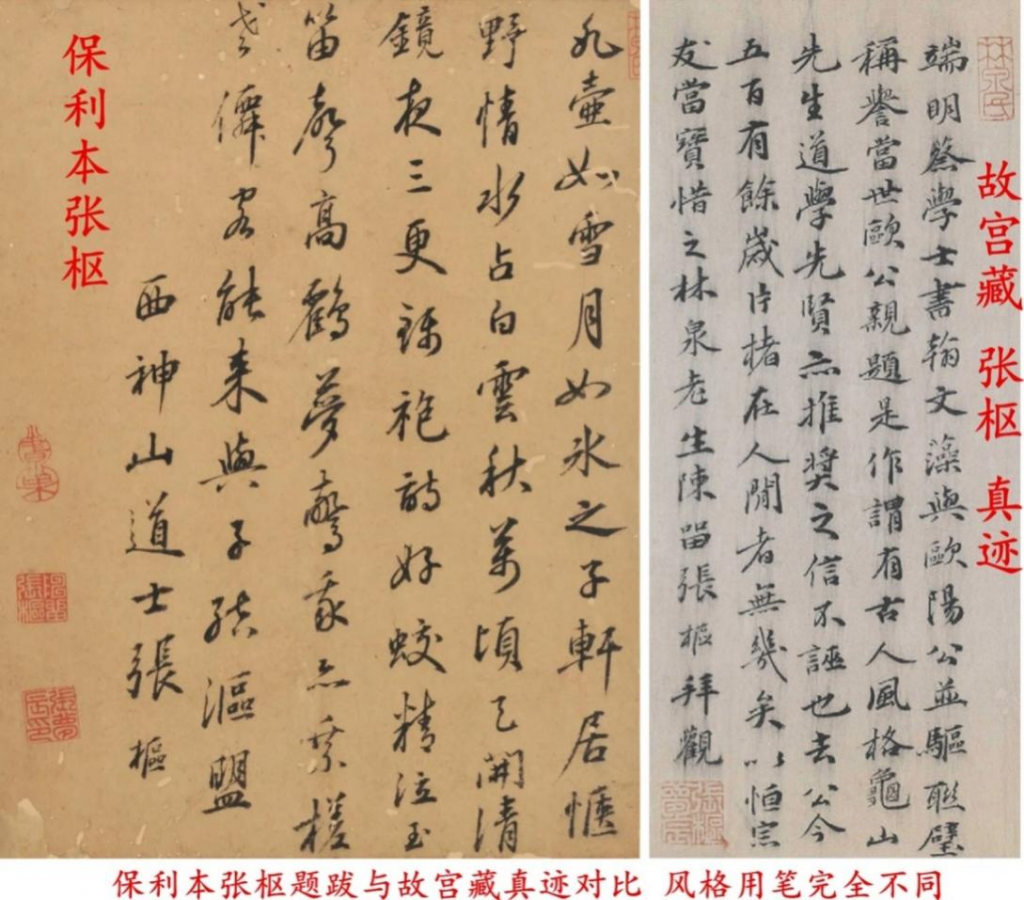

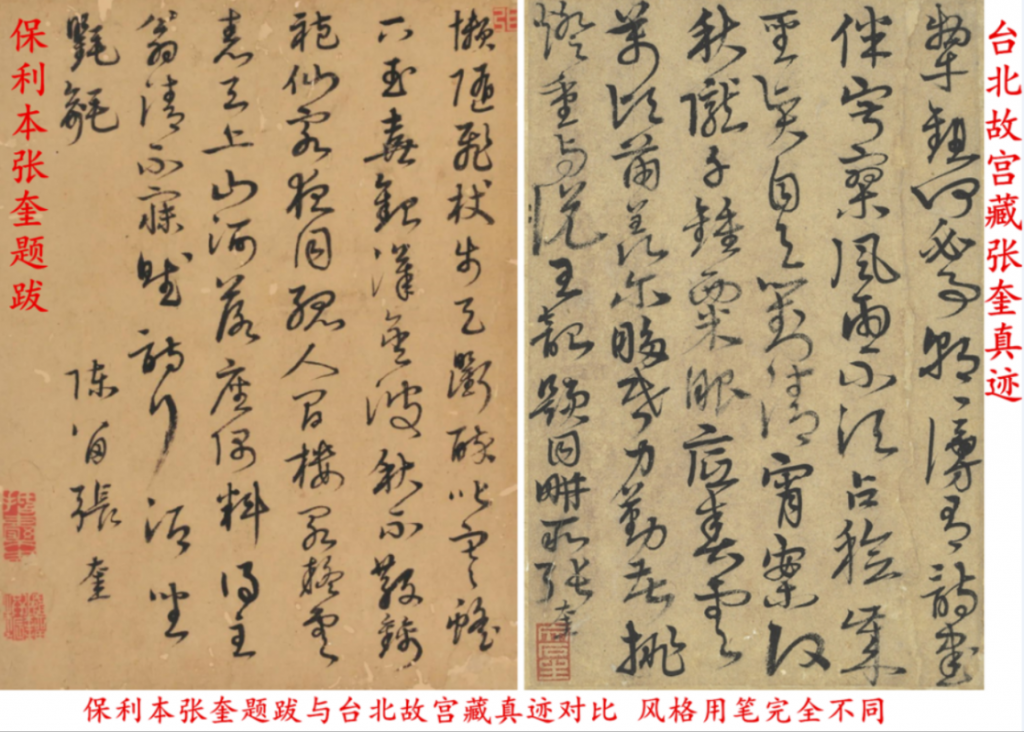

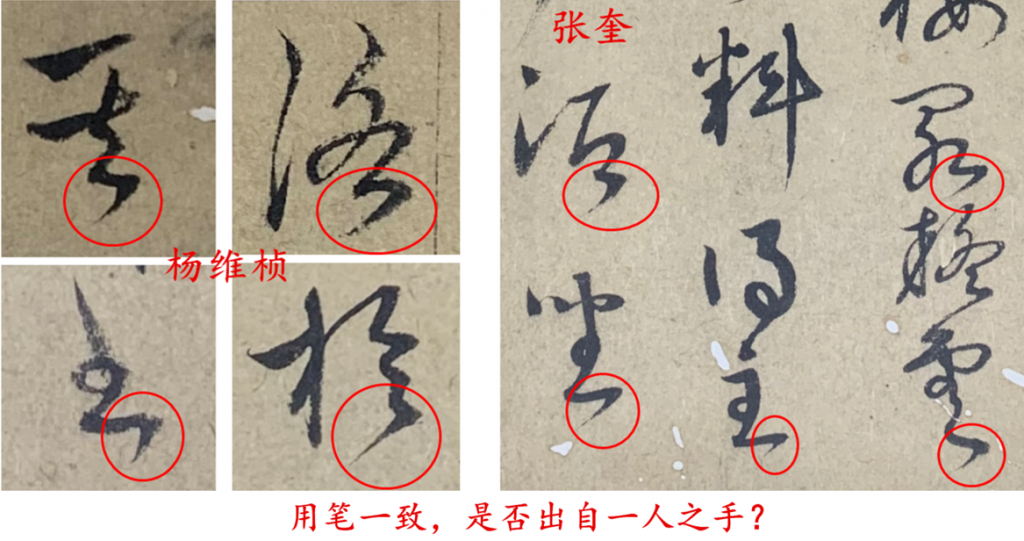

保利本另有5开元人题跋,其中除张枢、张奎之外,其余四人墨迹被视为“孤品”。然而张枢和张奎的题跋与其真迹对比,显然并非一人手笔。如张枢跋蔡襄《行书自书诗卷》真迹(故宫博物院藏),书风有唐宋人意味,结体扁平端稳,用笔婀娜与丰腴并存,而保利本题跋则结体修长,用笔轻佻乏力,字字独立、拘谨单薄。张奎《自书诗》真迹(台北故宫博物院藏),今草与章草相杂糅,字多连笔,纵横飞舞,用笔遒劲健朗,然而保利本张奎题跋则行笔光嫩、缺少提按,无章草的波挑,也非横向取势,连笔很少,也拘谨迟疑,牵丝甚至断绝,毫无行气,显见出于临仿。

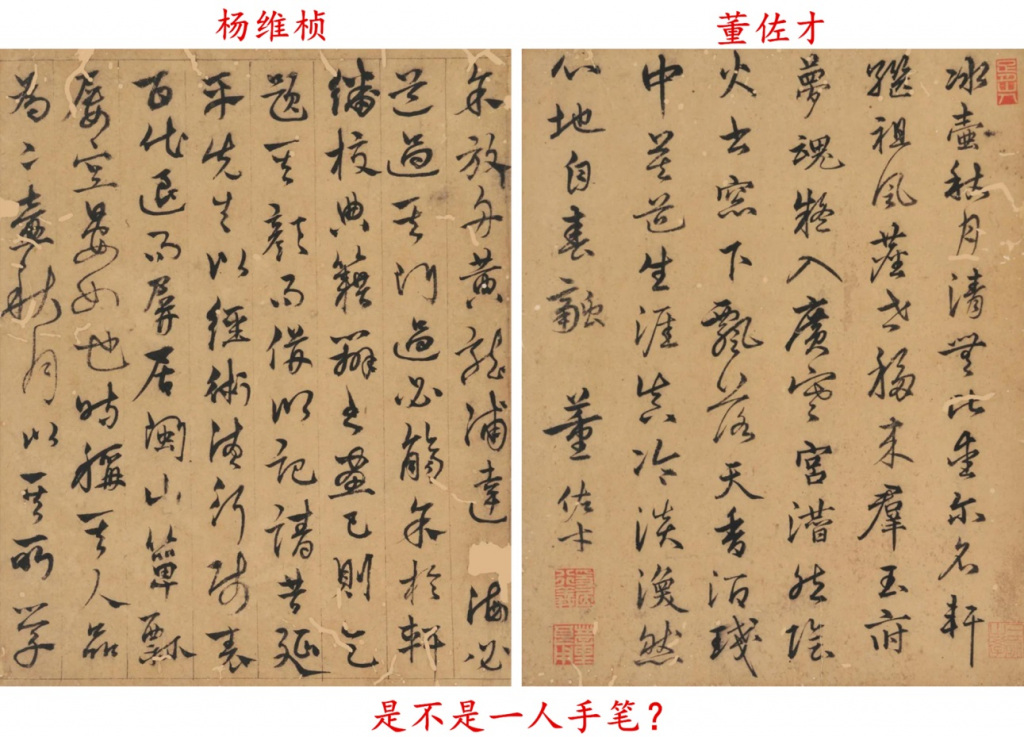

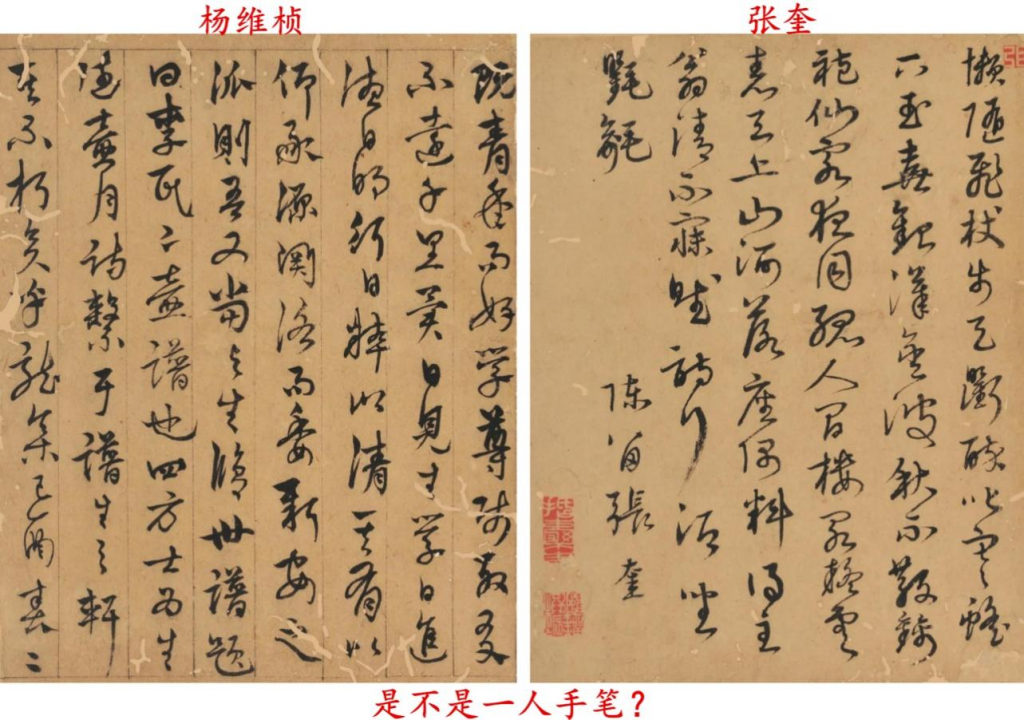

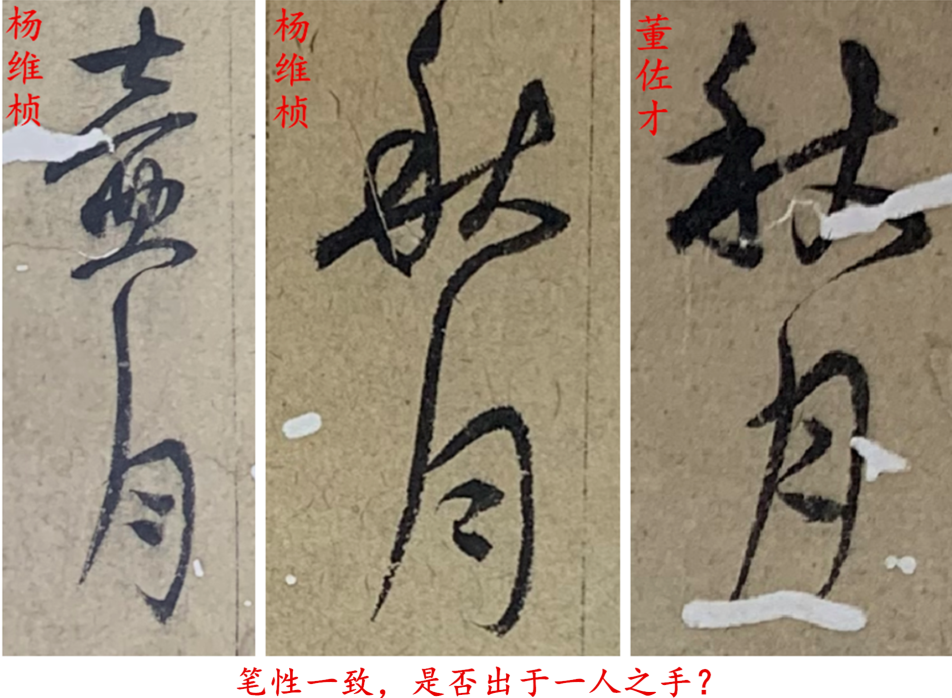

另外,保利本董佐才和张奎的书法,用笔习性与册中杨维桢用笔特点一致,似一人所书。许副馆长也是写书法的,有没有对比这些题跋者的书迹?保利本题跋和杨维桢的书迹是不是出自同一个人的手笔?

总之,保利本《壶月轩记》在《铁崖文集》中并无记载,与《上海志》记载相比,语句错漏,连主人公籍贯都写错。而且书法水准与杨维桢差距很大,几开题跋也与各家用笔不符合,基本是出于同一作伪人之手,因此可以断定是伪作!

书画鉴定,辨伪容易鉴真难。辨伪只需提出一个或几个关键疑点,而鉴真却需要对作品的所有要素进行目鉴与考订。许副馆长也说:“按照国家文物局有关规定,专家组在进行文物鉴定时是可以一票否决的,也就是说哪怕有一处疑点,此作也应放弃。我理解,这是一种对财政资金保险、负责的做法。”那对于上述诸多疑点,许副馆长和您的老师是不是都能给出令人信服的解释呢?如果不能,你们何以认定这是真迹?又凭什么让省领导批这么多纳税人的血汗钱支持您在拍场上“豪举”呢?

如果国有博物馆在文物征集工作中不能严守程序、把好鉴定关,而是把国家交付的重任置身事外,盲目信从那些游走于拍卖市场的“专家”,让人家牵着鼻子走,这不仅会闹出笑话,更会造成国家财产的重大损失!这恐怕是许副馆长不想见到,也无法承担的吧?!

报道的最后,许副馆长说:“买家居然先后表达了作品可以长期借给浙博,并且有生之年会捐赠给浙博的意愿。”标题作:“这是一段佳话 更是国藏与民藏合作的新途径”。其实国藏与民藏合作并非稀奇事,2018 年故宫博物院举办了“佛陀之光—故宫博物院与止观美术馆佛教造像”,就精选了止观主人李宏伟先生及其他私人藏家的不少藏品参展,并大获好评。这种合作的成功,基础在于严格审查和鉴定展品,否则,若任由私藏赝品进入国有博物馆展出,不仅会出丑、丢脸,要背负为赝品背书的臭名!更是对广大艺术爱好者和观众的误导和不负责任!

而当下浙江某些博物馆、美术馆的馆藏文物或借展展品,其真伪鉴定存在着被资本围猎的现象,一些人为了小团体利益或个人利益,甘愿为新型“国宝帮”做吹鼓手,从而使展馆和展厅成了赝品横行、贻害观众的“表演场”。这些乱象不能不让我们警醒!